安土桃山時代頃から発達した茶道は、千利休ら多くの茶人が様々な茶道の作法を創造し、日本人自らがもつ「おもてなしの心」を築いたといえます。

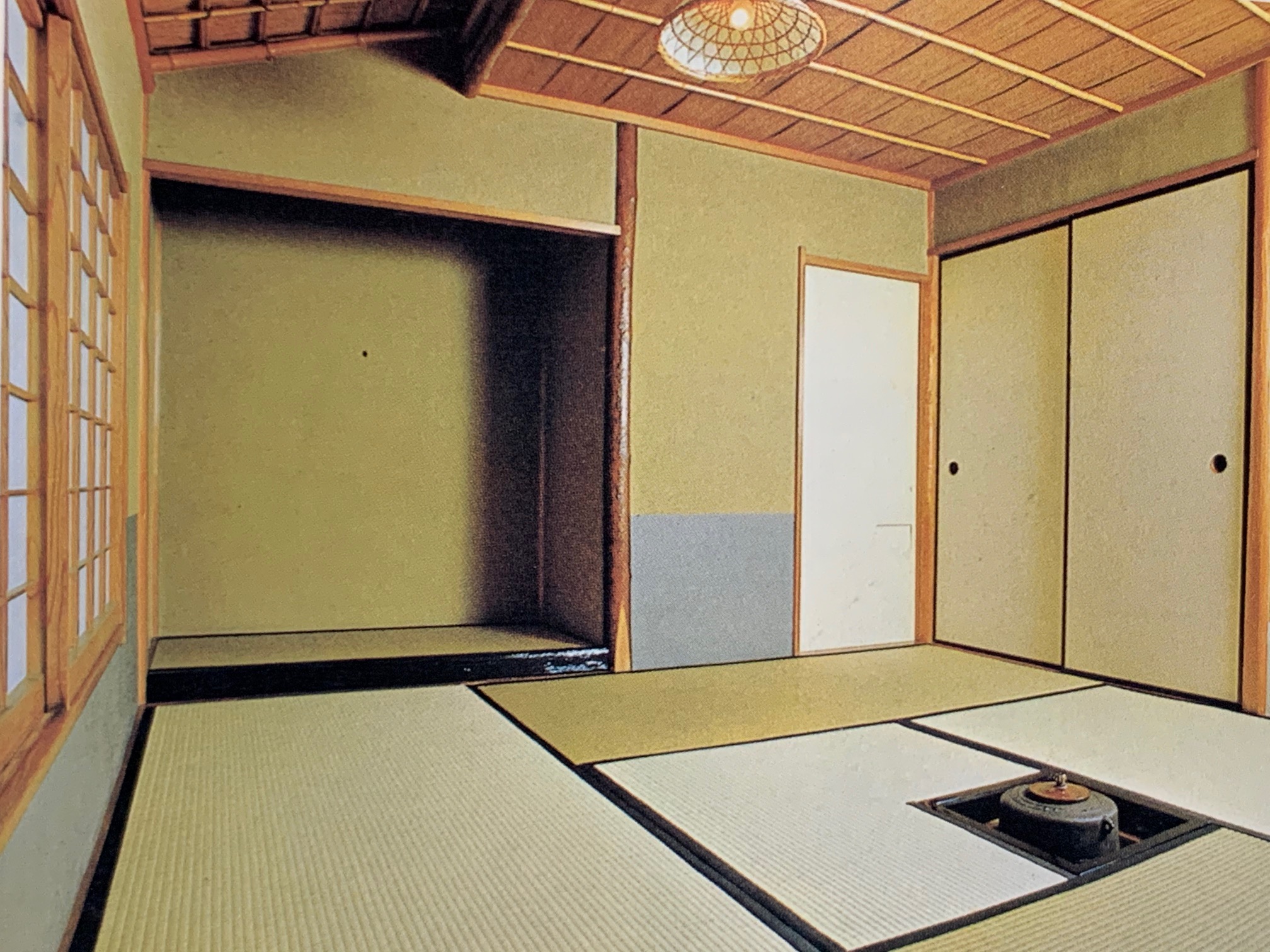

茶を点てるには、細かな気配りと繊細な心で準備された様々な道具があります。その中でも畳は茶道にとっては重要な道具のひとつなのです。狭い空間で亭主と客人との座る場所を畳の敷き方で表現しています。亭主が茶道口からお点前までの距離は、畳を踏みしめながら進みます。また炉周りに置かれるそれぞれの道具も畳の目数をよんで置かれます。また、家元によって茶室への想いが異なります。手に取るような小さな道具のひとつにも、繊細な気持ちで接しなければ、その想いが伝わらないこともあるでしょう。すべての所作が客人に対する思いやりの礼儀作法なのです。

0746-32-2371

0746-32-2371 Contact

Contact