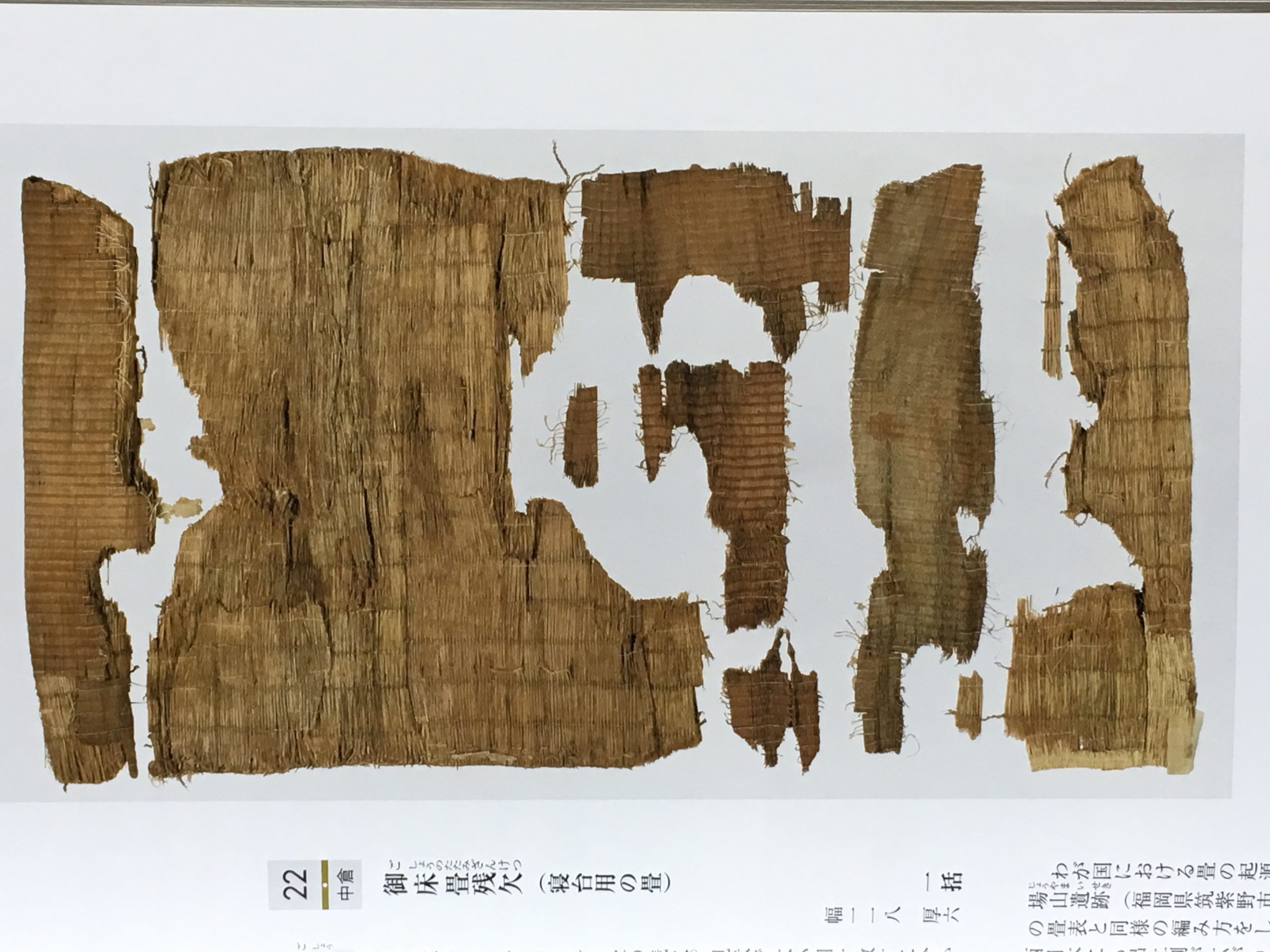

現存するもので1300年前の最古の畳があります。

それは正倉院に残る 「聖武天皇御床の畳(しょうむてんのう ごしょうのたたみ)」 です。

それまでは藺草のシート状態の茣蓙を敷き、時には何枚も重ねて使われていましたが、この奈良時代になって厚みのあるものが作られています。これは聖武天皇が夜にお休みになる時にベッドの畳として使われたものです。芯材は真菰(まこも)と呼ばれる水辺に群生するイネ科の植物で、麻糸を経糸にして機織りし、それを6重に重ねて一体に綴じ合せています。その芯材に藺草を機織りした茣蓙を被せ側面の切り口に絹の布を付けたものです。大きさは縦230㎝、横120㎝ 厚みが4㎝のものです。これが現在の畳の元祖となるものです。

この畳を床子(しょうじ)と呼ばれる檜製で畳と同じ大きさで高さ38㎝の台の上に敷いてお休みになられていました。奈良時代で畳を使われたのは天皇またはその周辺の皇族だけに限られていたと思われます。

0746-32-2371

0746-32-2371 Contact

Contact