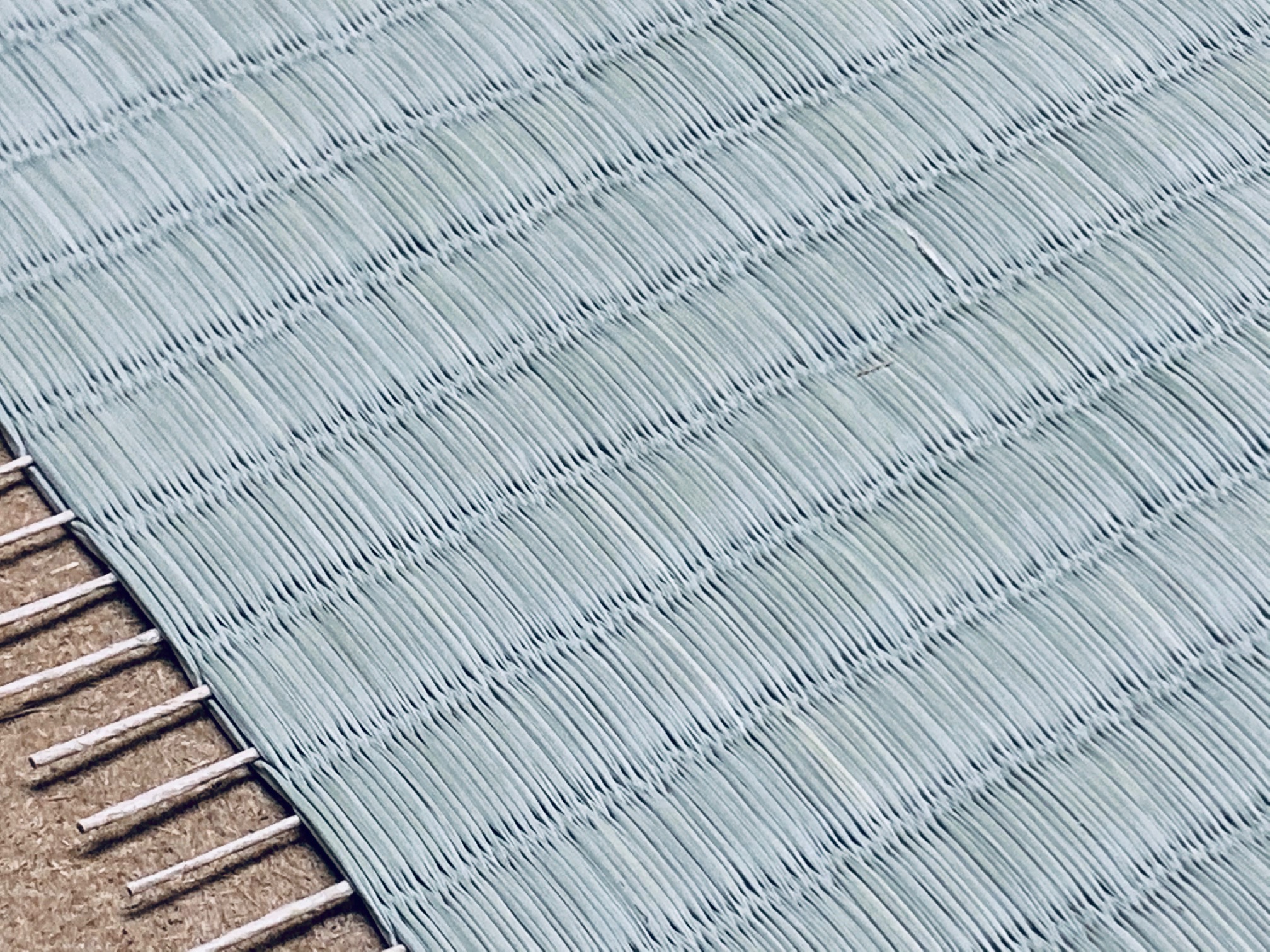

平成の時代には「琉球畳(りゅうきゅうだたみ)」と呼ばれる畳が特に新しい住宅に広まってきました。それは、畳縁を縫い付けず、藺草の腰を折って横に折り曲げ、畳表で畳床を全体で包むかたちのものです。特に若い人に人気があるのは半畳サイズの畳を縦横に敷くことで、畳表の織りが横からの光で市松模様に見えることです。畳の需要が減っていく昨今に有難い話ではあるのですが・・・。

畳屋から見て、最近の琉球畳には「琉球畳でない琉球畳」を多く見ることがあります。

本来、琉球畳というのは、表面に琉球表を張った畳のことです。この琉球表とは、琉球藺草と呼ばれる藺草を機織った畳表のことで、琉球表を張って仕上げた畳が琉球畳なのです。縁の有る無に関わらず、一畳サイズ、半畳サイズに関わらず琉球畳になります。天然藺草であっても従来の藺草で織り方を変えた畳表や、化学製品の畳表を張った畳は本物の「琉球畳」ではないというのが事実なのです。

先ず、本物の琉球表の説明をします。先に説明したように琉球藺草を機織りした筵(むしろ)のことで、この琉球藺草は江戸時代には当時の琉球王国またはその周辺で自生していた「カヤツリグサ」のことを指します。また琉球表のことを別名七島表(しっとうおもて)や、青表(あおおもて)とも呼ばれます。

江戸時代初頭に豊後の国(現大分県)の商人、橋本八郎右衛門氏が薩摩に出向いた時に琉球王国から渡来した「草むしろ」を初めて見て驚いたことに始まります。日常使われていた「茅(かや)むしろ」に比べ色、艶、手触りも良く、何とも言えぬ良い香りがしたのです。当時、これらはご禁制のものであったため、橋本八郎右衛門氏は、薩摩南に浮かぶ「トカラ列島」へ船を出し、この「草むしろ」の苗を竹筒に隠して豊後に持ち帰り、自前の畑で栽培を始めたのです。

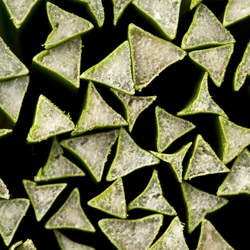

この時に採取したトカラ列島が七つの島の集まりであったことから、「七島藺」と呼ばれる理由となります。この七島藺草はカヤツリグサの一種で、従来の畳に使われる藺草とは断面の形状が異なります。従来の藺草の断面が丸であるのに対し、この七島藺草の断面は三角になっています。それを半分に裂いて機織ります。私たちは、これらを丸藺(まるい)・三角藺(さんかくい)と分けて呼んでいます。七島藺草は薫り高く、藺草の表皮が強く耐久性があり、腰も柔らかく作業のしやすい畳表は豊後の国、杵築藩から大阪の問屋を通じて全国に広まりました。その時に別名として名づけられたのが「琉球表」または「青表」なのです。その後、大分では現在に至るまで七島表(琉球表・青表)の一大生産地として繁栄していた歴史があります。

下の写真は、左は七島藺草の刈り取り風景。右は七島藺草の断面です。

江戸の町でも平民が畳を使うようになったのは、江戸時代の中期以降ですが、その殆どがこの琉球表を使って縁の付いていない即ち「縁(へり)なし畳」でした。「畳の縁(へり)」というものは、身分の高い人のみの世界で色や模様が決められていましたが、貧しい平民にはその縁を付けることさえも許されなかったのです。江戸の平民が畳を使い始めたのは江戸中期以降、それより東方面の東北地方の平民が畳を使い始めた年代は明治以降になりますが、これらの地域の住民の多くも琉球表の縁なし畳が主流でした。それに対して京の都の近くである近畿や関西では、呉服屋の店先や居間など耐久性を求められる場所や柔道畳に使われる程度で、紺の無地縁を許された平民も多かったのです。その結果、琉球表の縁なし畳は、関東方面の方の需要が多かったのです。

下の写真の左は、普通の畳表 右は、琉球表(七島表)

0746-32-2371

0746-32-2371 Contact

Contact